A Emilio Silva le cambió la vida un giro fortuito de agenda a última hora. Era marzo del 2000 y él viajaba por El Bierzo haciendo entrevistas para escribir una novela sobre guerrilleros durante la dictadura cuando una frase imprevista se cruzó en su camino: “Yo sé dónde está la fosa en la que está enterrado tu abuelo”, le dijo el antifranquista Arsenio Marcos. Aquella conversación no formaba parte del plan inicial porque, tras la entrevista, Emilio debería haber asistido a la reunión que había agendado con otro opositor a la dictadura. Sin embargo, este le canceló la cita por un contratiempo personal, por lo que la charla con Marcos se alargó más de lo previsto.

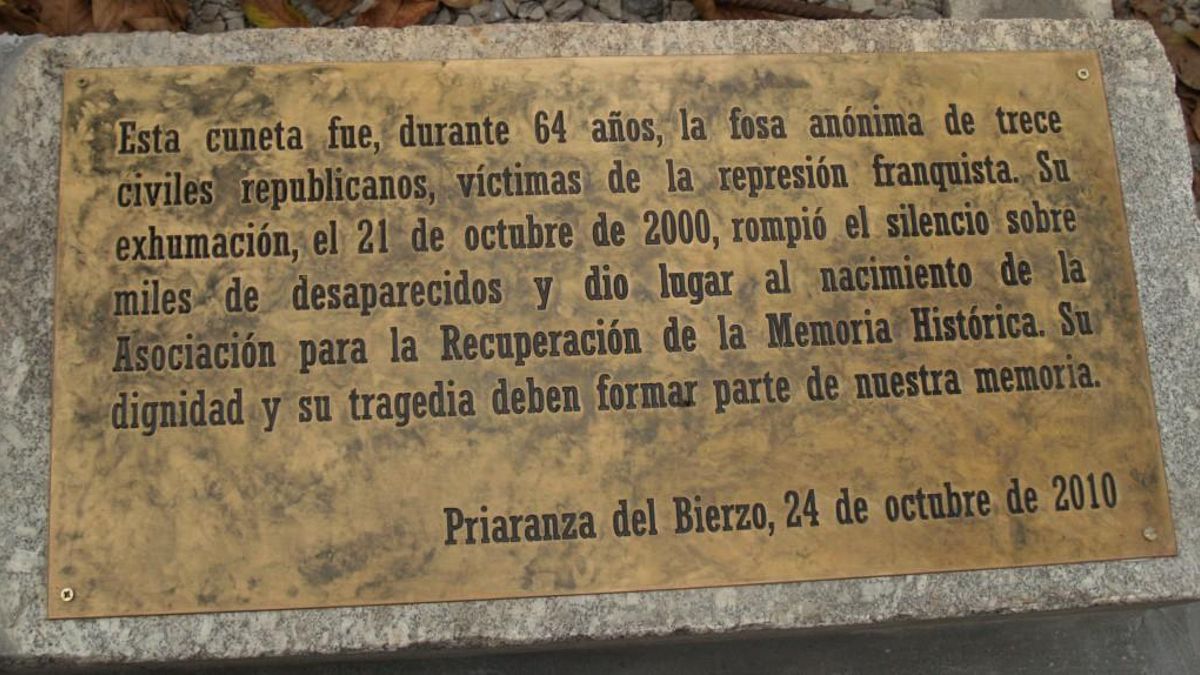

“Si aquel hombre no hubiera tenido ese problema familiar aquella tarde probablemente hoy yo no estaría hablando contigo”, dice Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) al otro lado del teléfono. Quizá no estaríamos hablando y quizá él tampoco hubiera hecho todo lo posible para intentar sacar a su abuelo, Emilio Silva Faba, de debajo de la tierra. La exhumación, iniciada un 21 de octubre de hace 25 años en Priaranza del Bierzo (León), fue la primera en la que se usaron métodos científicos para buscar a víctimas del franquismo y se convirtió en un punto de inflexión que rompió un silencio impuesto durante décadas.

“Yo lo que quería era enterrarlo con mi abuela y volver a mi vida de periodista. Pensé que iba a regresar a la casilla de salida antes de encontrar la fosa, pero todo fue imparable”, explica Silva, que recuerda que desde entonces hubo “mucha gente” que empezó a interesarse por el proceso y a pedir ayuda para buscar a sus familiares desaparecidos. En 2002 hubo “un pequeño auge mediático” tras la exhumación de otra fosa en Piedrafita de Babia, también en León, y ese verano “yo ya estuve cinco o seis horas diarias hablando por teléfono con personas” que querían saber cómo recuperar a sus muertos.

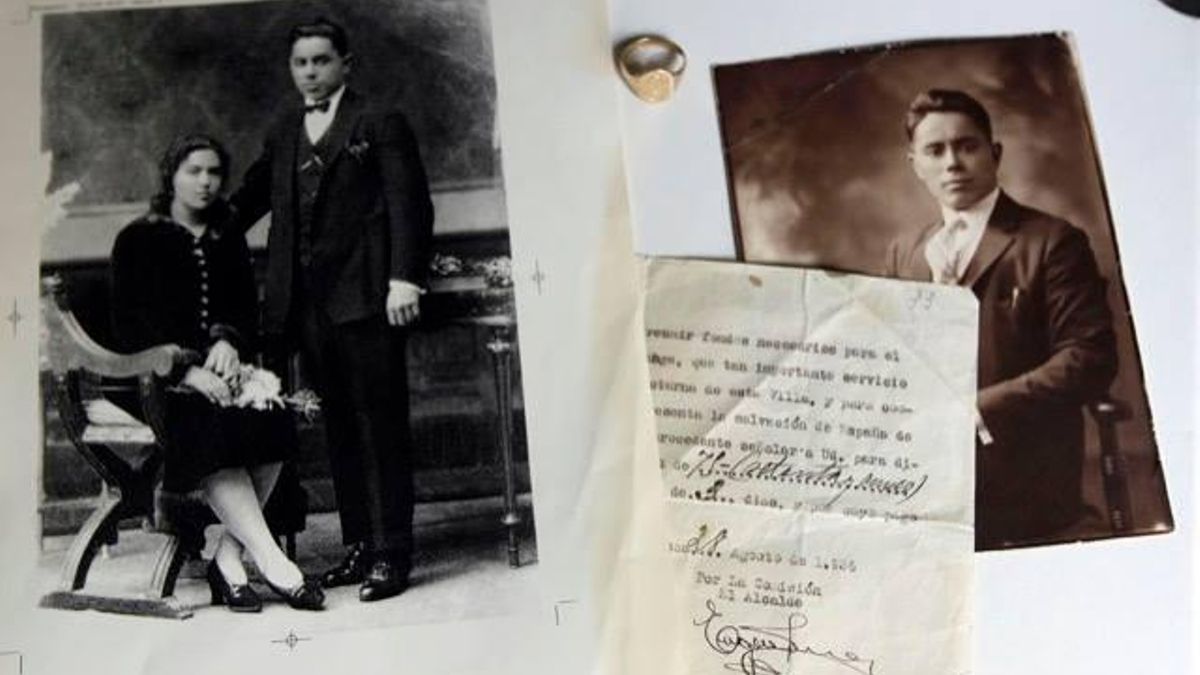

El día en que Arsenio Marcos le habló a Emilio de la fosa de su abuelo, le llevó hasta allí. Era una pequeña parcela a la entrada de Priaranza, en el kilómetro 8 de la carretera comarcal, y en ella habían sido enterrados su abuelo y otros 12 republicanos de Villafranca del Bierzo asesinados el 16 de octubre de 1936 por pistoleros falangistas. Sin embargo, poco de aquello se sabía en su casa, donde “apenas se hablaba” de lo ocurrido, un trauma familiar que hizo que el dolor, el silencio y el miedo se fueran heredando. Sin embargo, el impulso de Emilio hizo que un tío suyo también se involucrara en el proceso hasta que lograron el permiso del Ayuntamiento para exhumar.

De remover la tierra con las manos a un equipo completo

Antes, Emilio ya había contado su historia en el periódico La Crónica de Leónen la que publicó un artículo titulado “Mi abuelo también fue un desaparecido” que llegó a las manos de Julio Vidal, arqueólogo territorial de la provincia que se ofreció a dirigir los trabajos junto a la antropóloga forense Encina Prada. Según cuenta Silva, Vidal “conocía perfectamente” la zona porque su madre había nacido en Priaranza e incluso “recordaba que cuando era niño él y sus amigos pasaban corriendo por allí porque sabían que había muertos debajo”.

Entre los profesionales a los que Vidal y Prada llamaron para sumarse al proyecto estaba el antropólogo forense Francisco Etxeberria, que ha participado en numerosas exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y el franquismo. “Lo de Priaranza se considera un hito porque se utilizaron todos los recursos de las disciplinas que se usan hoy para exhumar, entre ellos la historia, la arqueología, la antropología y la genética”, señala Etxeberria, que celebra que Vidal “tuviera el mérito de no mirar para otro lado y desempeñar un papel que hoy ni siquiera juegan muchas instituciones”.

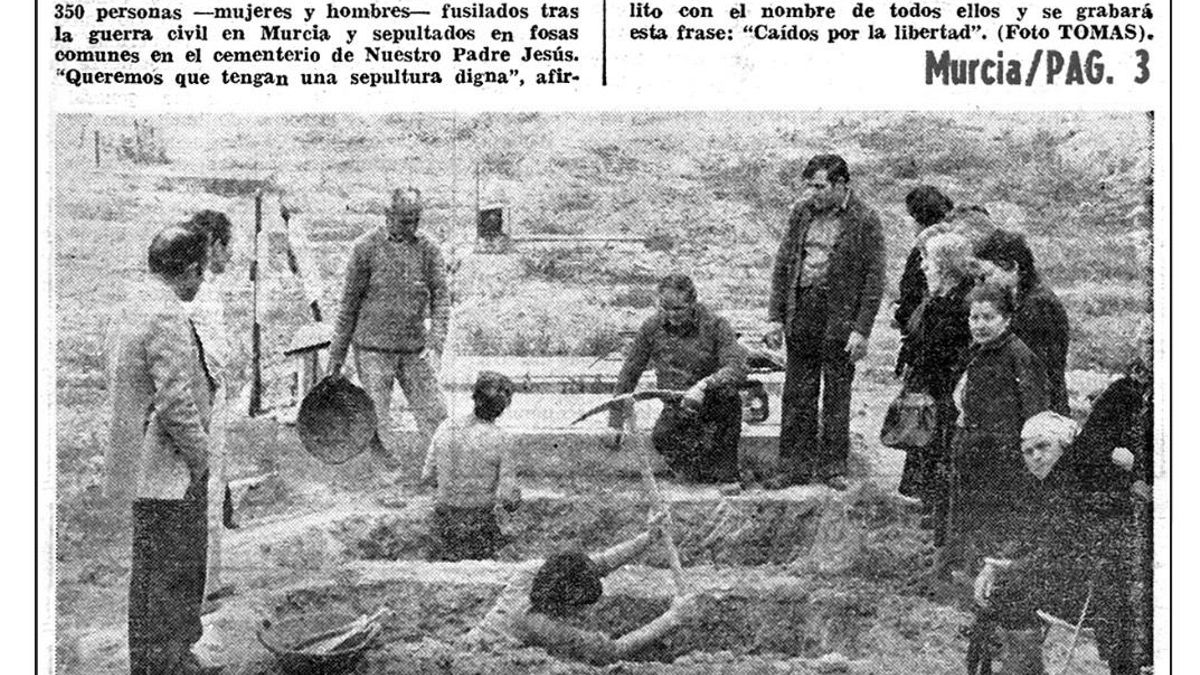

Que los trabajos estuvieran dirigidos por un arqueólogo y en ellos se involucrara un equipo técnico especializado era la gran diferencia con las decenas de exhumaciones que se habían hecho durante la Transición. Porque la de Priaranza fue la primera en la que se usó el método científico y se identificó genéticamente a uno de los represaliados –el abuelo de Emilio–, pero no fue la primera vez que las familias quisieron desenterrar a sus seres queridos para darles una sepultura digna. “Exactamente no tenemos una cifra exacta de cuántas fueron, pero podemos decir que más de 200”, sostiene la historiadora Zoé de Kerangat, que ha investigado estas exhumaciones.

En su tesis convertida en libro Remover cielo y tierra (Comares), la experta pone sobre la mesa cómo estas fueron iniciativas que “partieron de familiares de fusilados que deciden que por fin es momento de recuperarles” y que “se ponen manos a la obra de manera muy informal”. No contaban con el apoyo de las instituciones y tampoco con la participación de equipos profesionales. “Van a cavar la tierra con palas, picos e incluso con sus propias manos o cucharas, según nos han contado algunos testimonios orales”, apunta la historiadora.

El efecto dominó

La fosa de Priaranza fue exhumada en siete días y todas las voces que estuvieron presentes en ella recuerdan “la impresión que causó” entre los vecinos del pueblo. “Fue acercándose gente mayor, muy mayor, que recordaba cosas”, cuenta Etxeberria. Entre ellos estaba Francisco Cubero, un vecino de la localidad de Villalibre de la Jurisdicción que, con 16 años, fue obligado por la Falange local, junto a otros dos jóvenes, a enterrar los cadáveres, recuerdan tanto el antropólogo forense como Emilio Silva.

Coinciden ambos también en reseñar cómo la exhumación trajo consigo un imparable efecto dominó. “Cuando estábamos allí nos dijeron que había otra fosa en la provincia de al lado y de esta forma comenzó este movimiento de asociaciones organizadas para la recuperación de la memoria histórica. Empezó una secuencia que no imaginaba, no creíamos que pudiera haber tanta fosa como las que hemos visto”, explica Etxeberria, que a nivel personal también traslada la “sorpresa” que le produjo Priaranza. “En nuestra ingenuidad pensábamos que los que murieron en la guerra estaban en los cementerios, pero aquello era una fosa común en una cuneta. Había poca conciencia entonces de estos enterramientos clandestinos de gente hecha desaparecer”.

Algo parecido traslada Emilio Silva, que no volvió a dedicarse al periodismo para dedicar su vida a acompañar a las familias de desaparecidos y que acaba justo de publicar el libro que dejó a medias en el año 2000, titulado Nébeda (Alkibia). “Al principio casi pensé que era una cosa solo de El Bierzo, una zona minera con mucha represión, pero cuando todo explotó y empezamos a ver la dimensión nos dimos cuenta de lo bestia que era. No imaginábamos la envergadura de esto”.

Desde entonces, han sido exhumadas miles de víctimas, aunque todavía quedan muchas más. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que actualmente vehiculiza los trabajos a través de subvenciones, calcula que quedan unos 11.000 cuerpos recuperables. Sin embargo, la ARMH de Silva sigue su camino al margen de la institución, a la que afea que “España sea el único país del mundo” que busca a sus desaparecidos “a través de partidas” que dependen del color político del Gobierno. “Lo que debería es ponerse en marcha una oficina de atención a víctimas que recibiera las peticiones e hiciera los trabajos porque recuperar a los familiares es un derecho”, apunta.

Aunque para muchos es un derecho aún pendiente, si echa la vista atrás, Emilio ve mucho silencio y mucho miedo en el que han ido abriéndose grietas. Recuerda a Belia González, hija de otro de los 13 fusilados de la fosa de Priaranza del Bierzo, que “no dejó de temblar” durante las tres horas de conversación que mantuvo con ella en su casa, cuando tenía 92 años. “Le costaba entender que pudiéramos hacer la exhumación y nadie viniera a por nosotros”. También se acuerda del hombre de Villafranca del Bierzo, el pueblo de su abuelo, al que encontró leyendo el periódico frente a su casa y le preguntó por la represión. Él comenzó a contarle y entonces una mano emergió de la puerta entreabierta de la vivienda, le tiró del extremo de la chaqueta y él no volvió a decir nada. “Yo me imaginé detrás de aquella puerta a miles de personas”, dice Emilio. “Hoy ha habido un aprendizaje: la gente ahora sabe que se exhuman fosas y no pasa nada grave después”.